Das leere Viertel der Erde? Migration, Diaspora und Abwanderung im Pazifik

Migration ist im Pazifik keine neue Entwicklung und selten monokausal. Warum Menschen aus Mikronesien, Polynesien und Teilen Melanesiens ihre Heimat verlassen, erzählt eine komplexere Geschichte, in der Klima, Bildung, Gesundheit und historisch gewachsene Abhängigkeiten gleichermaßen eine Rolle spielen.

Ein aktueller Aufhänger: Tuvalu, Australien und ein verkürzter Blick

Als Anfang Juli 2025 die Meldung durchsickerte, dass Australien künftig bis zu 280 Menschen aus Tuvalu jährlich ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht einräumt, samt Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und Arbeitsmarkt, war die mediale Aufmerksamkeit groß. Schlagzeilen wie „Australien erlässt Klima-Visum“ oder „Tuvalus Bürger werden evakuiert“ kursierten auf zahlreichen deutschsprachigen Nachrichtenportalen.

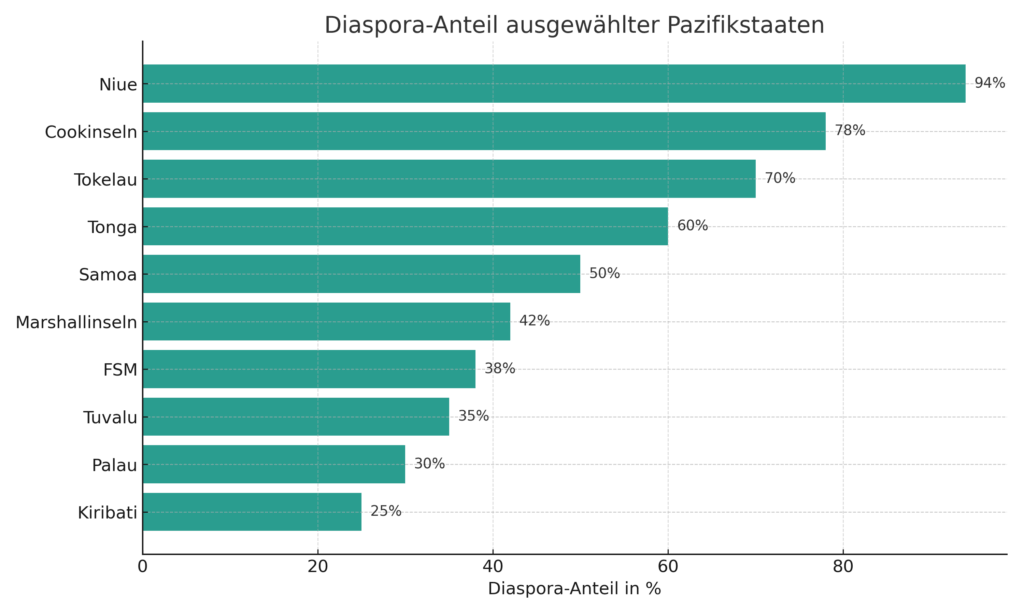

Was dabei unterging: Tuvalu ist nicht allein. Und Migration im Pazifik ist kein neues Phänomen, geschweige denn ausschließlich eine Folge des Klimawandels. Schon lange wandern Menschen aus Pazifikstaaten wie Tonga, den Marshallinseln oder den Cookinseln in großer Zahl aus – in die USA, nach Neuseeland oder Australien. Die Gründe sind vielschichtig: Bildungswünsche, marode Gesundheitssysteme, familiäre Bindungen im Ausland oder schlicht bessere Zukunftsaussichten.

Die demografische Leere und ihre Folgen

Der australische Geograf Gerard Ward beschrieb bereits 1989, der Pazifik drohe, „das leere Viertel der Erde zu werden.“ Was damals wie ein zugespitzter Befund wirkte, hat sich vielerorts bewahrheitet. Besonders junge, gut ausgebildete Menschen verlassen ihre Heimat. Was in den Herkunftsländern zu einem Mangel an Fachkräften, Lehrpersonen, Ärztinnen und Handwerkern führt.

Ein weiterer Nebeneffekt: der zunehmende Einfluss von Rücküberweisungen auf die Volkswirtschaft. In Ländern wie Tonga oder Samoa machen diese heute mehr als 30 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus. In Tonga liegt der Anteil sogar bei knapp 50 Prozent. Diese Geldflüsse helfen Familien und stützen die Binnenwirtschaft, zementieren jedoch auch eine strukturelle Abhängigkeit vom Ausland.

MIRAB: Ein Erklärmodell der Insel-Ökonomien

Die wirtschaftlichen Auswirkungen systematischer Migration wurden bereits Mitte der 1980er Jahre von den neuseeländischen Forschern Geoffrey Bertram und Raymond Watters beschrieben. Sie charakterisierten die pazifischen Mikroökonomien als sogenannte MIRAB-Staaten – geprägt von Migration, Income via Remittances, Aid und Bureaucracy. Vier zentrale Stützpfeiler vieler Inselstaaten also:

Migration: Abwanderung ins Ausland, oft legal über spezielle Visa-Abkommen (z. B. mit Neuseeland oder den USA)

Remittances: Rücküberweisungen von Verwandten im Ausland

Aid: Entwicklungshilfe und strategische Zuschüsse von Partnerländern

Bureaucracy: ein überproportional großer öffentlicher Dienst, häufig größter Arbeitgeber des Landes

Dieses Modell zeigt: Migration ist nicht nur ein soziales oder demografisches Thema, sondern tief mit wirtschaftlichen und politischen Strukturen verwoben. Die oft beklagte „Abwanderung der Besten“ (Brain Drain) geht einher mit einer Bürokratie, die mitunter nicht effizient, aber überlebensnotwendig ist. Auch, weil sie durch Auslandshilfen mitfinanziert wird.

Bürokratie statt Dynamik?

Ein oft übersehener Aspekt des MIRAB-Modells ist das „B“: die Bürokratie. Da viele pazifische Staaten stark von Entwicklungshilfe leben, ist in den letzten Jahrzehnten eine teils ausufernde Verwaltungsstruktur entstanden, die mehr auf die Koordination externer Förderprogramme als auf echte Transformation ausgerichtet ist. Kritiker sprechen von einer „Projektitis“, bei der kurzfristige Förderlogiken langfristige Eigenverantwortung blockieren.

Zudem führt die anhaltende Abwanderung nicht nur zu einem Brain Drain, sondern unterminiert auch die Entstehung lebendiger Zivilgesellschaften vor Ort. Wer bleibt, muss sich nicht nur mit einem eingeschränkten Arbeitsmarkt, sondern auch mit ineffizienten Verwaltungswegen und politischer Stagnation auseinandersetzen.

Eine Region in Bewegung, auch ohne Klimawandel

Zwar dominiert in den Medien oft der Klimawandel als Fluchtursache aus Ozeanien, doch die Realität ist komplexer. Migration ist für viele Pazifikbewohner längst kein Zeichen des Scheiterns, sondern Teil einer transnationalen Lebensweise: saisonal, rückkehrorientiert oder generationenübergreifend organisiert.

Doch ohne wirtschaftliche Reformen, bessere Perspektiven für junge Menschen und mutige Bildungsinvestitionen droht langfristig genau das, was Ward vor über 30 Jahren befürchtete: der stille Exodus der Inseln.