Kiribati

Kaum ein Inselstaat ist so weit über den Pazifik verstreut und kaum einer wird so oft auf das Stichwort „Klimawandel“ reduziert. Doch Kiribati ist mehr als ein Mahnmal für steigende Meere. Zeit, genauer hinzusehen.

📦 Infobox: Kiribati

Fläche: 811 km² (auf über 3.000 000 km² verstreut)

Bevölkerung: ca. 130.000 (Stand 2025)

Sprache: Kiribatisch, Englisch

Staatsform: Präsidialrepublik

Unabhängig seit: 12. Juli 1979

Währung: Australischer Dollar (AUD)

Religion: ca. 59 % römisch‑katholisch, 30 % protestantisch, kleinere Gruppen: Mormonen, Sieben‑Tage‑Adventisten, Bahá’í

Wichtigste Exportgüter: Fischlizenzen, Kopra, Seetang

Herausforderungen: Klimawandel, Landknappheit, Migration, Versorgung entlegener Atolle

Geografie: Weit verstreut im Pazifik

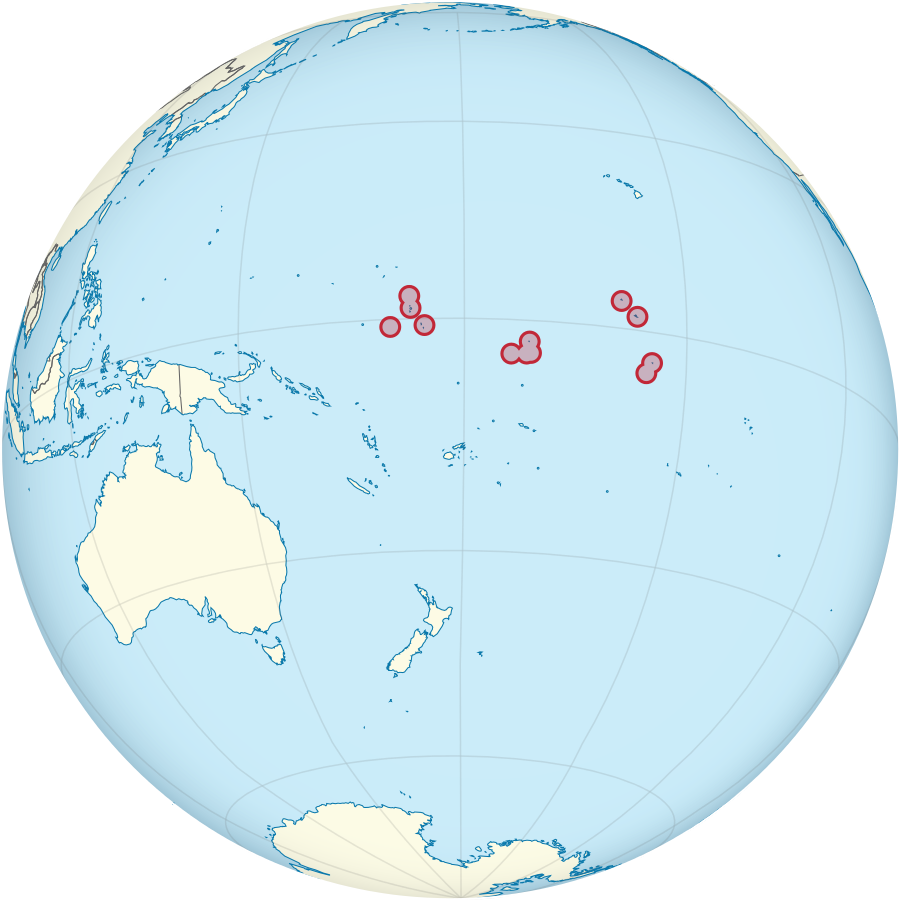

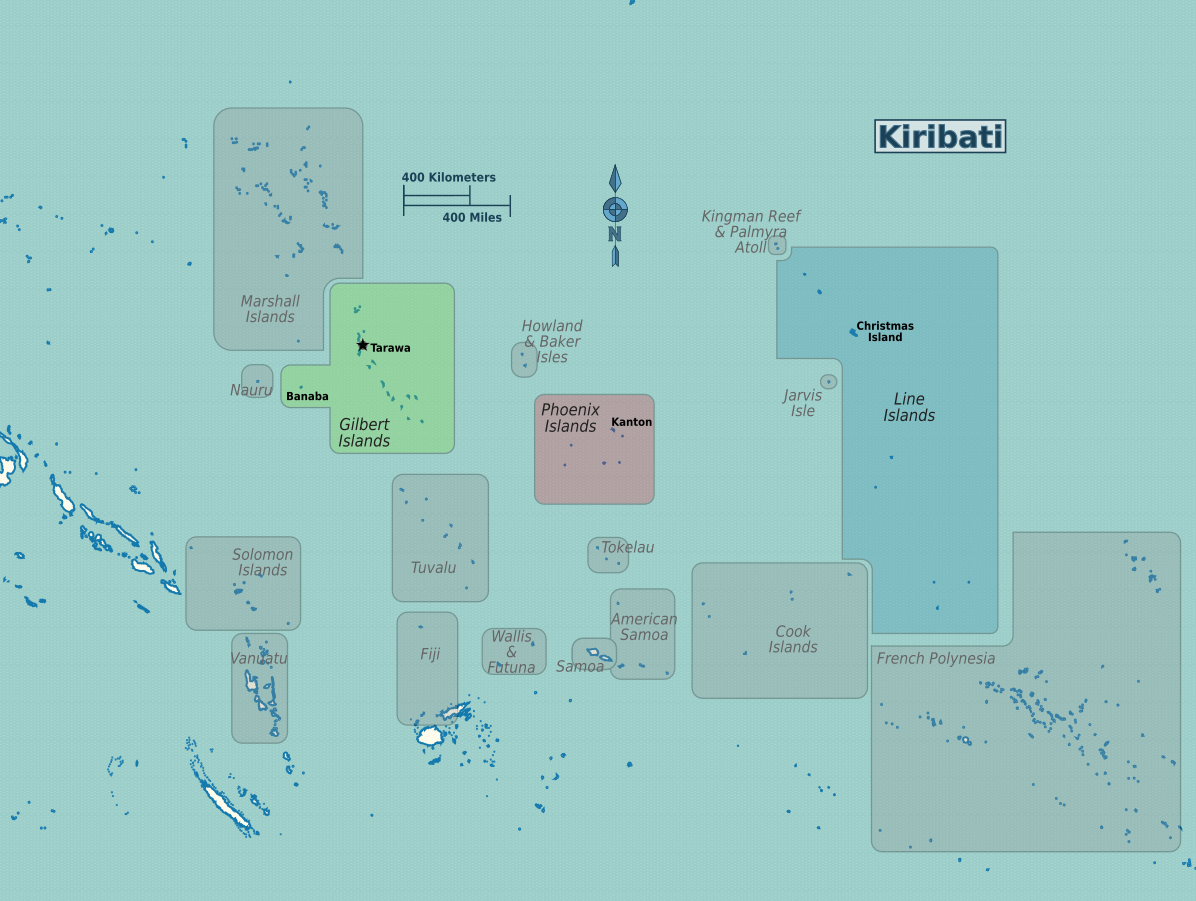

Kiribati (ausgesprochen: Kiribas) ist ein Inselstaat der Superlative und der Extreme. Mit seinen 33 Atollen und Inseln verteilt sich der Staat auf drei weit auseinanderliegende Inselgruppen: Gilbertinseln, Phoenixinseln und Line Islands. Insgesamt erstreckt sich Kiribati über mehr als 5.000 Kilometer. Von der Datumsgrenze bis knapp südlich von Hawaiʻi. Zum Vergleich: Die Entfernung von der West- zur Ostküste der USA beträgt etwa 4.500 Kilometer.

Trotz dieser immensen Ausdehnung beträgt die gesamte Landfläche gerade einmal rund 811 Quadratkilometer. Der Großteil des Landes liegt nur wenige Meter über dem Meeresspiegel. Atolle wie Tarawa oder Kiritimati prägen das Landschaftsbild. Schmale Ringe aus Korallen, oft mit Süßwasserlinsen und empfindlichen Ökosystemen.

Geschichte: Vom Königreich zur geteilten Unabhängigkeit

Die Gilbertinseln waren jahrhundertelang von mikronesischen Gemeinschaften besiedelt, mit eigenen politischen Strukturen, die später durch Samoaner und Tongaische Einflüsse ergänzt wurden.

1892 wurden sie Teil des britischen Protektorats „Gilbert- und Elliceinseln“, das 1916 zur Kronkolonie wurde. Im Zweiten Weltkrieg geriet Kiribati ins Fadenkreuz der Kriegsparteien: Tarawa war 1943 Schauplatz einer der blutigsten Schlachten des Pazifikkriegs.

Nach dem Krieg setzten politische Reformen ein. Die Elliceinseln (Tuvalu) trennten sich 1975 durch Referendum. Kiribati wurde 1979 unabhängig, wobei der neue Staatsname bewusst die einheimische Lautung der „Gilberts“ aufgriff.

Politik und Gesellschaft: Präsidentielles System unter schwierigen Bedingungen

Kiribati ist eine republikanische Präsidialdemokratie mit einem Einkammerparlament (Maneaba ni Maungatabu) und einem direkt gewählten Präsidenten (Beretitenti). Unter Präsident Taneti Maamau, der weiterhin im Amt ist, spielt das Land 2025 eine zunehmend aktive Rolle in regionalen Zusammenhängen: Maamau übernahm den Vorsitz der Gruppe der Small Island States beim Pacific Islands Forum, was die Stimme Kiribatis in Klimafragen und regionaler Zusammenarbeit stärkt (mehr dazu im Überblick zu regionalen Organisationen im Pazifik)

Politische Parteien sind locker organisiert; Persönlichkeiten und lokale Netzwerke spielen eine zentrale Rolle. Die Bevölkerung – rund 130.000 Menschen, etwa die Hälfte davon auf South Tarawa – ist jung, wachsend und überwiegend christlich. Die Landknappheit, die extreme Urbanisierung in Tarawa und der Mangel an Arbeitsplätzen prägen das gesellschaftliche Klima.

Die Bevölkerung ist überwiegend christlich geprägt: etwa 59 Prozent bekennen sich zum römisch‑katholischen Glauben, gefolgt von rund 30 Prozent Protestanten, die vor allem in den kirchlich organisierten Gemeinschaften der Kiribati Uniting Church und der Kiribati Protestant Church verankert sind. Kleinere christliche Gruppen wie die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (Mormonen), Sieben‑Tage‑Adventisten und Bahá’í sind ebenfalls vertreten. Kiribati ist ein säkularer Staat, doch Kirche und Glaubensgemeinschaften spielen eine wichtige Rolle im sozialen und Bildungswesen.

Wirtschaft: Zwischen Subsistenz, Auswanderung und Satellitenraum

Die wirtschaftliche Basis Kiribatis ist fragil: Fischfangrechte, Entwicklungshilfe, Rücküberweisungen und der Ertrag eines international angelegten Staatsfonds (aus Phosphateinnahmen der Insel Banaba) sind die wichtigsten Devisenquellen.

Lokale Landwirtschaft ist begrenzt: Pandanus, Kokospalmen und Taro dominieren. Der Export beschränkt sich meist auf getrocknetes Kokosnussfleisch (Kopra). Tourismus spielt abseits von Kiritimati kaum eine Rolle.

Seit 2015 wird Kiribati gelegentlich für ambitionierte Pläne zum Satellitenstartplatz auf Kiritimati oder als offshore-Domizil für Tech-Projekte genannt; meist ohne nachhaltigen Erfolg.

Ende 2025 stellte die Regierung Langfristpläne für die Modernisierung der Schlüsselairports vor: Tarawa (Bonriki) und Kiritimati (Cassidy) sollen nach 20‑Jahres‑Masterplänen nachhaltiger und resilienter ausgebaut werden. Ziel ist es, die nationale Vernetzung zu stärken, die Versorgung abgelegener Atolle zu verbessern und zentrale Verkehrsachsen für Gesundheit, Wirtschaft und soziale Vernetzung zukunftsfähig zu gestalten

Kiribati und China: Strategische Nähe, diplomatische Wendung

Kiribati unterhält seit 2019 wieder diplomatische Beziehungen zur Volksrepublik China – ein Schritt, der international Aufsehen erregte. Zuvor hatte das Land rund 16 Jahre lang Taiwan anerkannt. Der Bruch mit Taipeh und die erneute Hinwendung zu Peking wurde vom damaligen Präsidenten Taneti Maamau als pragmatische Entscheidung begründet: China verspreche umfangreichere Entwicklungshilfe und Infrastrukturförderung, etwa beim Ausbau von Flughäfen oder Bildungseinrichtungen.

Besonders umstritten war die Übergabe eines ausrangierten Forschungsschiffs und die mögliche Modernisierung der Landebahn auf Kanton (Canton Island), die in sicherheitspolitischen Kreisen Australiens und der USA als Zeichen wachsender chinesischer Präsenz im Zentralpazifik gedeutet wurde. Die Bevölkerung Kiribatis reagierte gemischt: Während wirtschaftliche Perspektiven begrüßt wurden, äußerten zivilgesellschaftliche Gruppen vereinzelt Sorgen über politische Einflussnahme. Die Regierung betont, dass Kiribati seine Souveränität wahrt und die Partnerschaft mit China rein entwicklungspolitisch sei (siehe auch unseren Überblick zu China und Taiwan im Pazifik).

Parallel stärkt Kiribati seine regionale Vernetzung: Im Februar 2025 unterzeichneten Kiribati und Nauru ein Memorandum of Understanding zur Vertiefung der Luftfahrt-Zusammenarbeit, um den Informationsaustausch, die Ausweitung von Transportdiensten sowie die Sicherheit und Infrastruktur im Luftverkehr zu fördern – ein kleiner, aber symbolischer Schritt zur regionalen Integration und zur Stärkung der Mobilität im Pazifik

Klimawandel: Wenn das Meer zur Politik wird

Kiribati ist Sinnbild für die Dringlichkeit globaler Klimapolitik. Kaum ein anderes Land ist so akut vom Meeresspiegelanstieg betroffen. Doch auch interne Faktoren spielen eine Rolle: Erosion durch Sandentnahme, Kanalbauten oder Bevölkerungsdruck auf dicht besiedelten Atollen wie South Tarawa verschärfen die Lage. Aktuelle Daten zeigen, dass rund 25 Prozent der Haushalte in der jüngsten Vergangenheit mindestens ein Naturereignis erlebt haben, das Schäden an Häusern oder Lebensgrundlagen verursachte – ein konkreter Hinweis darauf, wie stark Klimafolgen den Alltag vieler Menschen in Kiribati bereits beeinflussen.

Der ehemalige Präsident Anote Tong machte Kiribati zu einer international hörbaren Stimme, mit Konzepten wie „Migration mit Würde“ oder dem Landkauf auf Fidschi als mögliche Zukunftsstrategie. Die Regierung verfolgt heute einen pragmatischeren Kurs, bei dem Klimaanpassung, Diplomatie und Souveränität zusammengedacht werden.

Kiribati ist Sinnbild für die Dringlichkeit globaler Klimapolitik. Kaum ein anderes Land ist so akut vom Meeresspiegelanstieg betroffen. Doch auch interne Faktoren spielen eine Rolle: Erosion durch Sandentnahme, Kanalbauten oder Bevölkerungsdruck auf dicht besiedelten Atollen wie South Tarawa verschärfen die Lage.

Einspruch gegen das Narrativ: Kiribati ist nicht nur Klimazeuge

In vielen europäischen Medien erscheint Kiribati nur als „Land, das bald im Meer versinkt“. Diese Erzählung ignoriert, dass die Menschen in Kiribati mehr sind als Symbole: Sie organisieren Nachbarschaften, betreiben politische Debatten, fordern Verantwortung – intern wie extern.

Gleichzeitig wird ausgeblendet, dass Umweltprobleme auch lokal mitverursacht werden: durch schlecht geplante Infrastrukturprojekte, fehlende Müllentsorgung oder Abgrabungen. Ein ehrlicher Blick auf Kiribati muss beides sehen: die globalen Ursachen und die lokalen Handlungsspielräume.

Medien und Meinungsvielfalt: Zwischen Kontrolle und Community

Die Medienlandschaft Kiribatis ist überschaubar und spiegelt die isolierte Lage und die begrenzten Ressourcen des Landes wider. Der staatliche Sender Broadcasting and Publications Authority (BPA) betreibt Radio Kiribati, das als wichtigste Informationsquelle für weite Teile der Bevölkerung gilt. Fernsehen ist nur begrenzt verfügbar, private Zeitungen existieren so gut wie nicht.

Kritische Berichterstattung ist möglich, aber nicht selbstverständlich: Die Regierung kann Einfluss auf Inhalte nehmen und journalistische Ausbildung ist kaum institutionalisiert. Facebook und Messenger-Dienste spielen eine wachsende Rolle im öffentlichen Diskurs, insbesondere unter jungen I-Kiribati. In digitalen Gruppen und Blogs werden politische Themen, Migrationserfahrungen und Umweltfragen diskutiert. Auch in der Diaspora, etwa in Neuseeland, entwickeln sich neue mediale Räume, in denen Sprache und Identität verhandelt werden. Etwa im Rahmen der jährlich stattfindenden Kiribati Language Week, die über Social Media, Community-Radios und Bildungsinitiativen organisiert wird. Während auf Tarawa ein gewisses Maß an Medienvielfalt existiert, bleibt der Zugang zu unabhängigen Informationen auf abgelegenen Inseln eingeschränkt.

Kulturelles und Kurioses: Datumsgrenze, Atomtests und Diaspora

Die Insel Banaba, geologisch eine der wenigen Hochinseln des Landes, wurde durch den britisch-australischen Phosphatabbau fast völlig zerstört. Ihre Bevölkerung lebt seit 1945 überwiegend im Exil auf Rabi Island (Fidschi). Ein bis heute ungelöster politischer Konflikt.

Kiritimati ist nicht nur das größte Atoll der Welt, sondern war auch Kulisse für britische und amerikanische Atomtests in den 1950er- und 60er-Jahren.

Kiribati war 1995 das erste Land, das sich durch eine Änderung der Datumsgrenze einen national einheitlichen Kalender sicherte. Seither beginnt dort jedes neue Jahr weltweit zuerst. Traditionelle Tänze, Gesänge und Bastkünste sind lebendige Elemente des kiribatischen Alltags. Trotz zunehmender Mobilität bleibt die Zugehörigkeit zum eigenen Maneaba (Versammlungshaus) für viele zentral.

Besonders in Neuseeland, wo viele I-Kiribati leben, hat sich eine aktive Diaspora-Kultur entwickelt. Mit eigenem Sprachgebrauch, Jugendgruppen und sozialen Medien als Brücke zwischen Welten.

Ausblick: Bleiben oder gehen?

Kiribati steht vor einer ungewissen Zukunft. Die Frage ist nicht nur, ob das Land überlebt, sondern wie: physisch, kulturell, politisch. Zwischen Resilienz, Migration, Reformdruck und regionaler Zusammenarbeit zeigen viele Stimmen: Kiribati ist nicht stumm, sondern stellt sich aktiv der eigenen Zukunft im Pazifik und darüber hinaus.

Videos über Kiribati

📌Geography Now: „Geography Now! Kiribati“ (2018, Geography Now!) – „Geography Now! vermittelt in 10 Minuten eine verständliche Einführung in Land, Leute, Klima und Politik.“

📌DW Doku – „Kiribati: Kampf ums Überleben“ (2023, Deutsche Welle)

– Reportage über die Auswirkungen der Klimakrise, Umsiedlungspläne und lokale Perspektiven.

📌„Anote’s Ark“ (2018, Regie: Matthieu Rytz I Ausleihen: 4,49€) – Dokumentarfilm über den damaligen Präsidenten Anote Tong und seinen Kampf, Kiribati angesichts des steigenden Meeresspiegels international sichtbar zu machen.

Haben Sie Fragen, Hinweise oder eigene Erfahrungen mit Kiribati? Schreiben Sie uns. Mar Pacífico lebt vom Austausch.