Johann Stanislaus Kubary: Ethnograf, Abenteurer, Mittler des Kolonialzeitalters

Ein Leben zwischen Mikronesien, Samoa und dem deutschen Kolonialprojekt

Einleitung: Eine vergessene Schlüsselfigur

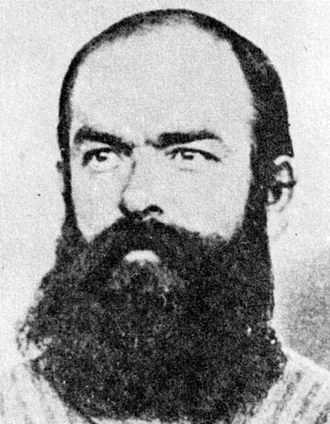

Er war vieles zugleich: polnischer Aufständischer, preußisch geschulter Ethnograf, Plantagenarbeiter, Sammler im Auftrag deutscher Museen und am Ende ein gebrochener Mann, der sich womöglich auf Pohnpei das Leben nahm. Johann Stanislaus Kubary zählt heute zu den kaum bekannten Figuren der europäischen Expansion des 19. Jahrhunderts in den Pazifik. Doch seine Spuren finden sich bis heute in ethnologischen Sammlungen weltweit, insbesondere in Deutschland, wo seine Feldforschung auf den Karolinen-Inseln, vor allem auf Ponape (heute Pohnpei), als frühes Beispiel wissenschaftlicher Erkundung des Pazifiks gilt. Dieses Porträt beleuchtet den ungewöhnlichen Lebensweg Kubarys und fragt nach dem Vermächtnis eines Mannes im Spannungsfeld zwischen Forschung, Vermittlung und imperialer Verwertung.

Herkunft und Weg in den Pazifik

Geboren wurde Johann Stanislaus Kubary am 13. November 1846 in Warschau, das zu dieser Zeit zum von Russland kontrollierten Teilungsgebiet Polens gehörte. Als Jugendlicher beteiligte er sich am polnischen Januaraufstand von 1863 gegen das Zarenreich. Nach einem Medizinstudium an der Universität Warschau floh er wegen seiner Beteiligung am polnischen Widerstand nach Berlin, wo er sich naturwissenschaftlich und sprachlich weiterbildete. In den 1860er-Jahren reiste er nach Samoa und arbeitete zunächst auf einer Plantage.

Sein eigentlicher Karriereweg begann mit seiner Anstellung bei dem Hamburger Handelshaus Godeffroy, das neben seiner wirtschaftlichen Tätigkeit eine der ersten privaten ethnologischen Sammlungen Europas aufbaute. Kubary wurde zu einem ihrer wichtigsten Feldagenten. Seine Aufgabe: das systematische Sammeln von Objekten, Pflanzen und Informationen im Pazifikraum, im Dienst einer Wissensproduktion, die eng mit deutschen Handels- und Expansionsinteressen verwoben war.

Kubary in Mikronesien: Forscher und Vermittler

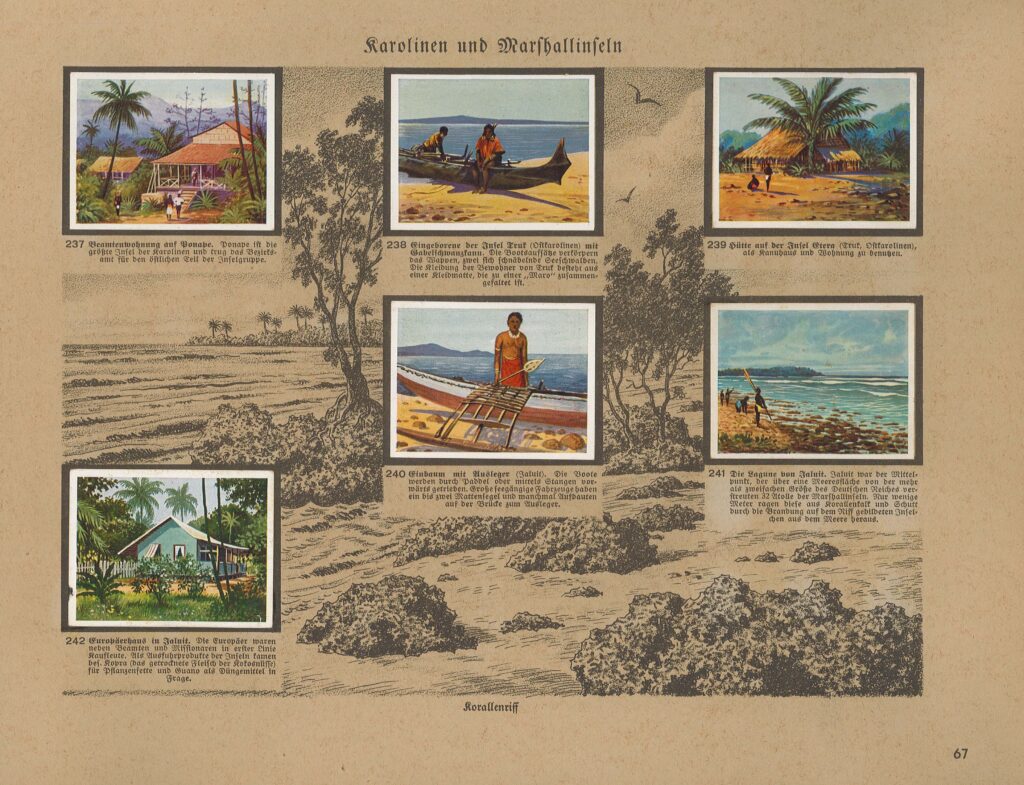

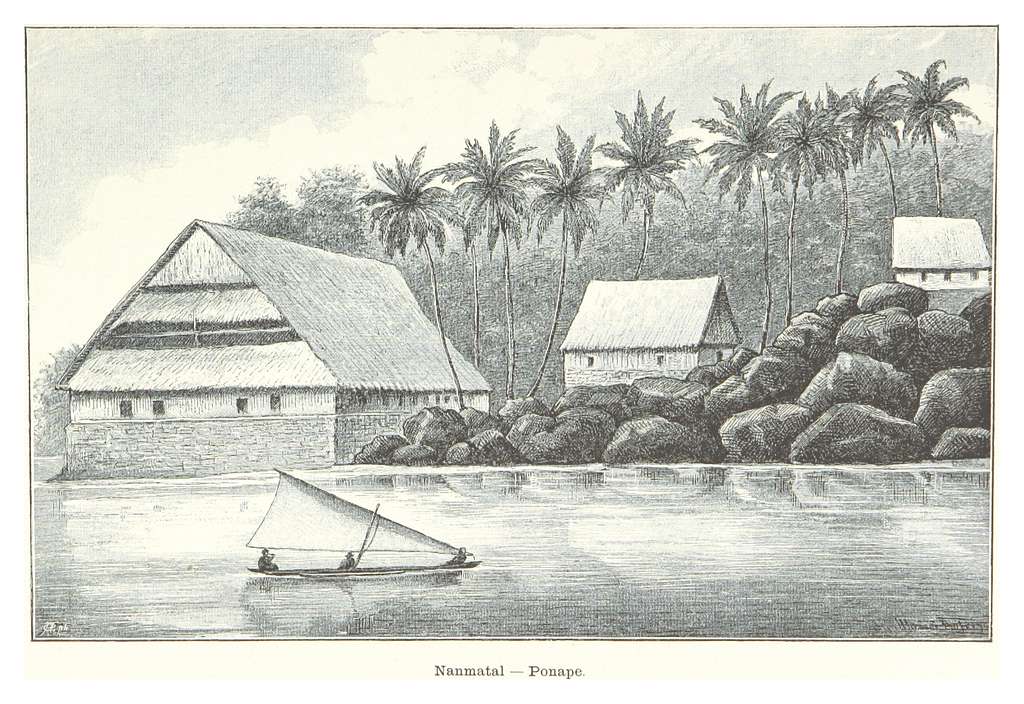

Zwischen 1869 und 1874 unternahm Kubary mehrere Reisen auf die Karolinen, darunter nach Yap, Palau und insbesondere Ponape. Dort lebte er teilweise über Monate hinweg unter der lokalen Bevölkerung, lernte Sprache und Gebräuche kennen und dokumentierte Gesellschaftsstruktur, Riten, materielle Kultur sowie Flora und Fauna der Inseln. Auch ein Wörterbuch des Ebon-Dialekts der Marshallinseln sowie erste Skizzen des Ruinenkomplexes Nan Madol gehen auf ihn zurück.

Seine Berichte fanden in Hamburg und später in Berlin große Beachtung. In den Augen seiner Zeitgenossen galt er als verlässlicher Beobachter, als Pionier der Pazifikethnografie. Doch seine Darstellungen blieben eingebettet in die Sichtweise jener ethnografischen Praxis, wie sie im späten 19. Jahrhundert an deutschen Museen und Forschungseinrichtungen vorherrschte. Die pazifischen Inselgesellschaften erschienen in seinen Texten als fremd, klassifizierbar und verfügbar – geeignet, um in wissenschaftliche Kategorien überführt und musealisiert zu werden.

Gleichwohl unterschied sich Kubary von vielen seiner Zeitgenossen: Seine Aufzeichnungen zeigen vielfach Bemühungen um Genauigkeit, Nähe und Empathie. Er lebte über längere Zeiträume mit Inselbewohnern, lernte lokale Sprachen und stellte wiederholt ihre soziale Differenziertheit heraus. Diese Zwischenposition, als kulturell Fremder mit praktischem Zugang, machte ihn auch zu einem Vermittler zwischen lokalen Akteuren und deutschen Handels- und Missionsinteressen.

Neben seinen schriftlichen Aufzeichnungen fertigte Kubary auch zahlreiche Fotografien an. Teils als Porträts, teils als dokumentarische Aufnahmen von Architektur, Booten oder Missionsstationen. Seine insgesamt über 200 erhaltenen Bilder zählen zu den frühesten ethnografischen Fotografien Mikronesiens.

Späte Jahre und tragisches Ende

Nach seiner Rückkehr nach Europa blieb Kubary zunächst im Schatten der akademischen Welt. Förderer zogen sich zurück, seine Arbeit wurde nicht systematisch aufgearbeitet. Erst mit der deutschen Kolonialausdehnung im Pazifik ab 1884 erlangten seine Aufzeichnungen neue Bedeutung. Doch für Kubary selbst kamen diese Entwicklungen zu spät: Persönliche Krisen, finanzielle Schwierigkeiten und enttäuschte Erwartungen prägten seine letzten Jahre.

Er kehrte in den Pazifik zurück, forschte weiterhin auf eigene Faust und hielt sich zeitweise auf Matupit (Papua-Neuguinea) sowie möglicherweise kurzzeitig auf Samoa auf. Auf Pohnpei, wo er mit einer einheimischen Frau verheiratet war und eine Tochter hatte, bereitete er zuletzt wieder Vorträge vor. Dort starb er am 9. Oktober 1896 mutmaßlich durch Suizid.

Vermächtnis und kritische Einordnung

Kubarys Sammlungen gelangten in die Museen von Berlin, Hamburg, Leiden und anderen Städten Europas. Viele dieser Objekte gelten heute als wertvolle Zeugnisse pazifischer Kulturen und zugleich als umstrittenes Erbe einer Sammelpraxis, die untrennbar mit asymmetrischen Machtverhältnissen verbunden war. Die Provenienz dieser Bestände, ihr Kontext der Aneignung und die Möglichkeiten einer Rückgabe oder gemeinsamen Aufarbeitung stehen heute im Fokus musealer Debatten.

Auch Kubarys schriftliche Aufzeichnungen werden inzwischen differenzierter bewertet. Wo man lange objektive Beschreibung sah, erkennt man heute die strukturellen Bedingungen einer Wissensproduktion, die stark durch deutsche Interessen geprägt war – wirtschaftlich, politisch und wissenschaftlich zugleich. Und doch bleibt Kubary eine besondere Figur: als einer der wenigen Langzeitbeobachter in Mikronesien, als akribischer Sammler und als Mensch, der weder im deutschen Wissenschaftsbetrieb noch im Pazifik wirklich Heimat fand.

Mehrere Tierarten wurden nach Kubary benannt, darunter eine Fruchttaube (Ducula kubaryi), eine Unterart des Flughundes (Pteropus pelagicus kubaryi), der Pohnpei-Fächerschwanz (Rhipidura kubaryi) sowie die Mariana-Krähe (Corvus kubaryi). Auch der Berg Kubari auf Neuguinea trägt seinen Namen.

Ein Großteil seiner Sammlungen und Fotografien befindet sich heute im Museum für Völkerkunde in Leipzig, das nach dem Konkurs des Godeffroy-Museums 1885 viele der Bestände übernahm. Ein Teil seiner Fotografien lassen sich hier einsehen.

Fazit: Ein Leben im Dazwischen

Johann Stanislaus Kubary war kein klassischer Kolonisator, aber auch kein neutraler Beobachter. Seine Biografie führt mitten hinein in die Verflechtung von wissenschaftlicher Neugier, Handelsinteressen und imperialen Strukturen im 19. Jahrhundert. Für die Geschichte Mikronesiens ist er eine ambivalente Figur: wertvoll als Chronist, fragwürdig als Sammler, bewegend in seinem persönlichen Schicksal.

Heute bietet seine Geschichte einen Zugang zur frühen Begegnung zwischen Mikronesien und einer Welt, die sich selbst als wissenschaftlich-zivilisatorisch verstand und dabei vieles übersah. Kubarys Leben erzählt von Grenzgängen, Zwischenräumen und den Widersprüchen einer wissensgeschichtlichen Ära. Es ist ein Porträt, das nicht abschließend urteilt, aber zum genauen Hinsehen einlädt.