Ein Ozean, viele Stimmen: Regionale Organisationen im Pazifik im Überblick

Von Solidarität bis Spaltung – wie sich die Inselstaaten in Foren wie PIF, MSG und MIF organisieren

Einleitung

Der Pazifik ist mehr als nur ein Meer zwischen Kontinenten. Er ist ein politischer Raum mit eigener Stimme. Die Inselstaaten und -territorien Ozeaniens haben sich in den vergangenen Jahrzehnten in einer Vielzahl von regionalen Organisationen zusammengeschlossen, um ihre Interessen zu bündeln, ihre Identitäten zu bewahren und geopolitischen Einfluss zu gewinnen. Gerade in Zeiten von Klimawandel, wachsender Großmachtkonkurrenz zwischen den USA und China und postkolonialen Emanzipationsprozessen kommt diesen Zusammenschlüssen eine zentrale Bedeutung zu. Dabei zeigt sich: Einheit ist oft Ziel, aber nicht immer Realität. Statt eines monolithischen Blocks existieren vielfältige Foren mit eigenen Dynamiken und Prioritäten.

Die „Große Bühne“: Das Pacific Islands Forum (PIF)

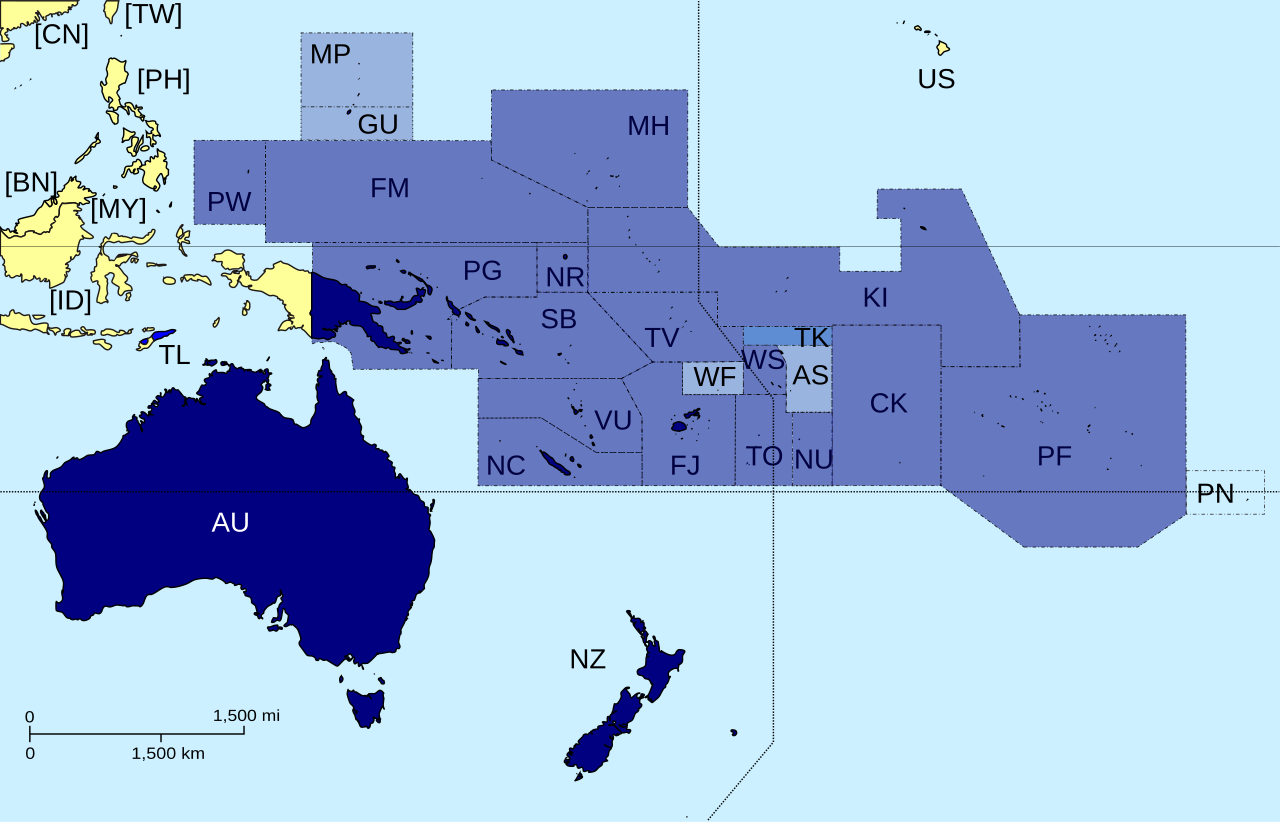

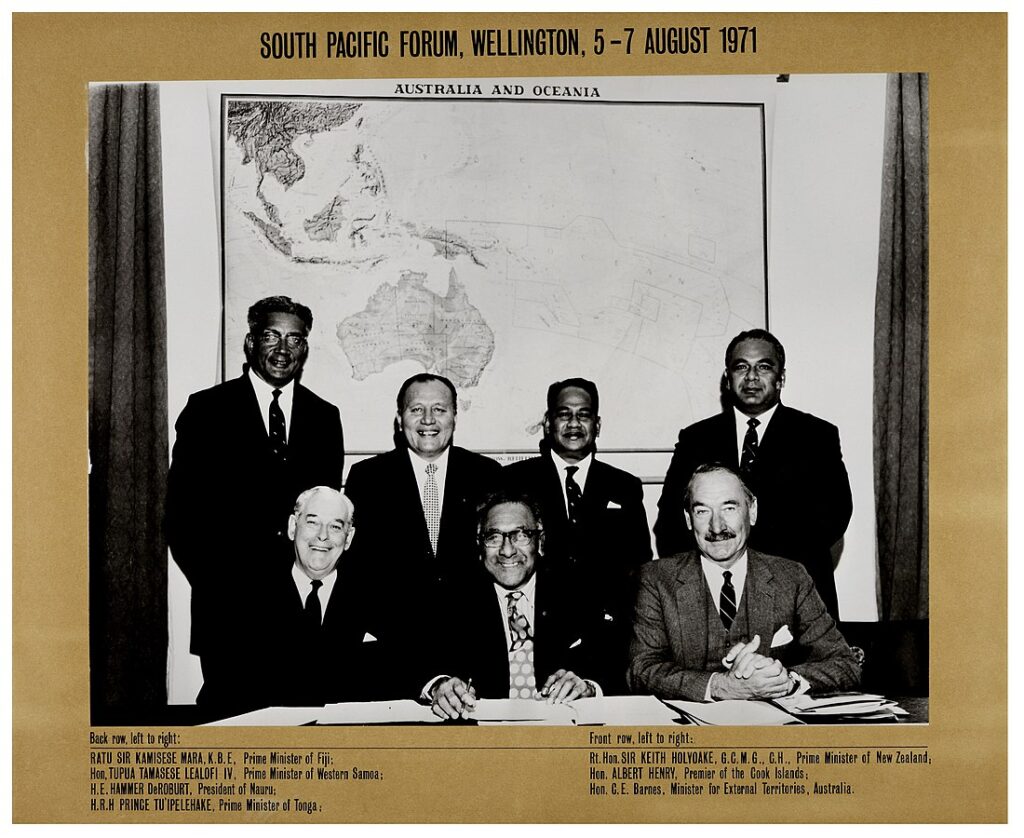

Das 1971 gegründete Pacific Islands Forum (PIF), ursprünglich als South Pacific Forum bekannt, ist die wichtigste politische Plattform der Region. Seine Mitglieder umfassen nicht nur die unabhängigen Inselstaaten des Pazifiks, sondern auch Australien und Neuseeland – was zugleich Stärke und Schwäche des Forums ist. Einerseits ermöglicht die Mitgliedschaft größerer Partner Zugriff auf Ressourcen und internationale Hebel, andererseits entstehen dadurch strukturelle Ungleichgewichte.

Zentral für das PIF ist die „Blue Pacific Continent“-Strategie, die den Pazifik als zusammenhängenden politischen Raum mit gemeinsamer ökologischer und kultureller Verantwortung definiert. Themen wie Klimadiplomatie, nachhaltige Entwicklung, maritime Sicherheit und regionale Mobilität stehen im Fokus.

Ein tiefer Riss ging jedoch 2021 durch das Forum, als die mikronesischen Staaten, darunter die Föderierten Staaten von Mikronesien, Nauru, Kiribati, die Marshallinseln und Palau, ihren Austritt ankündigten. Hintergrund war die umstrittene Wahl des Generalsekretärs, bei der der von Mikronesien nominierte Kandidat Gerald Zackios unterlag, trotz einer zuvor zugesagten regionalen Rotation. Während Kiribati den Austritt vollzog, setzten andere Staaten ihn zunächst aus. Die Krise führte zur größten Spaltung des Forums seit dessen Bestehen. Erst 2023, nach intensiven Verhandlungen und dem sogenannten „Suva Agreement“, kehrten die Länder zurück. Die Einigung war ein diplomatischer Erfolg, doch bleibt das Vertrauen fragil.

Die mikronesische Perspektive

Micronesian Presidents‘ Summit (MPS)

Der Micronesian Presidents‘ Summit wurde 2003 gegründet und ist die engste Abstimmungsplattform der fünf souveränen mikronesischen Staaten: Palau, die Marshallinseln, die Föderierten Staaten von Mikronesien, Kiribati und Nauru. Ziel ist es, eine gemeinsame Stimme in internationalen Foren zu entwickeln und zentrale Themen wie Klimawandel, Migration, Ernährungssicherheit und die Beziehungen zu den USA und China gemeinsam zu besprechen.

Besonders relevant ist der MPS auch im Kontext der sogenannten Compact of Free Association (COFA)-Abkommen mit den USA, die für drei der Mitgliedsstaaten sicherheitspolitische und finanzielle Grundlagen liefern. In jüngster Zeit agierte der MPS auch als koordinierende Kraft beim kollektiven Boykott des PIF; ein Beweis seiner gestiegenen politischen Relevanz.

Micronesian Islands Forum (MIF)

Das Micronesian Islands Forum ergänzt den MPS, geht aber über die Staatsebene hinaus. Es bindet auch abhängige Gebiete wie Guam und die Nördlichen Marianen ein. Der Schwerpunkt liegt stärker auf regionaler Vernetzung in Verwaltung, Infrastruktur, Bildung und Klimaresilienz. Während der MPS eher als politische Plattform agiert, bietet das MIF eine pragmatischere, stärker technokratisch geprägte Kooperationsform.

Die melanesische Achse: Melanesian Spearhead Group (MSG)

Die 1986 gegründete Melanesian Spearhead Group umfasst Papua-Neuguinea, Fidschi, die Salomonen, Vanuatu und die Unabhängigkeitsbewegung FLNKS aus Neukaledonien. Der Anspruch: eine melanesische Stimme in der internationalen Politik zu formen. kulturell verankert, wirtschaftlich koordiniert, politisch eigenständig.

Die MSG war über viele Jahre das progressivste Forum im Pazifik, insbesondere durch die Aufnahme des FLNKS als vollwertiges Mitglied und durch ihre lautstarke Unterstützung für die Dekolonisierung Neukaledoniens. Zugleich stand die Gruppe immer wieder vor internen Spannungen, etwa aufgrund der Haltung einzelner Mitglieder gegenüber China oder wegen Rivalitäten um Führungsrollen.

Auch wirtschaftliche Integration – etwa durch Freihandelsinitiativen – wurde angestrebt, blieb aber in der Umsetzung oft fragmentarisch. Dennoch ist die MSG ein zentrales Element für die politische Identitätsbildung in Melanesien.

Polynesian Leaders Group (PLG)

Die Polynesian Leaders Group wurde erst 2011 gegründet und stellt das jüngste der subregionalen Foren dar. Zu den Mitgliedern zählen Samoa, Tonga, Tuvalu, die Cookinseln, Niue, Tokelau, Französisch-Polynesien und Wallis & Futuna. Die PLG legt ihren Fokus weniger auf politische Machtfragen und mehr auf kulturelle Verbundenheit, traditionelle Werte und Umweltfragen.

Zentrale Anliegen sind etwa der Erhalt polynesischer Sprachen, gemeinsames Auftreten bei Klimaverhandlungen oder die Förderung traditioneller Regierungsformen. Die PLG ist weniger stark institutionalisiert als PIF oder MSG. Ihr Wert liegt vor allem in der symbolischen Einheit und im informellen Austausch.

Weitere regionale Plattformen (kurz vorgestellt)

Pacific Islands Development Forum (PIDF): 2013 gegründet, stärker auf Nachhaltigkeit und zivilgesellschaftliche Beteiligung ausgerichtet. Im Gegensatz zum PIF ohne Australien und Neuseeland.

Pacific Community (SPC): Technokratische Organisation mit Fokus auf Gesundheit, Statistik, Bildung, Fischerei und Klimawandel. Mitglied sind auch Frankreich und die USA.

Forum Fisheries Agency (FFA): Zentrale Institution zur Kontrolle und Bewirtschaftung der Fischbestände des Pazifiks. Wichtig für wirtschaftliche Souveränität der Inselstaaten.

Small Island Developing States (SIDS): UN-Plattform, nicht regional exklusiv, aber mit starker pazifischer Beteiligung bei globalen Umwelt- und Entwicklungsfragen.

Fragmentierung oder Diversität?

Die Vielzahl regionaler Organisationen im Pazifik ist auf den ersten Blick unübersichtlich, auf den zweiten aber Ausdruck politischer Emanzipation und kultureller Vielfalt. Wo früher koloniale Einteilungen galten, entstehen heute Räume solidarischer Selbstbestimmung mit eigenen Prioritäten, Dialekten und Interessen.

Gleichzeitig stellt sich die Frage nach Kohärenz: Wie stark ist die pazifische Stimme wirklich, wenn sie sich in Dutzende Foren aufteilt? Die Spaltung rund um das PIF hat gezeigt, wie empfindlich das Gleichgewicht sein kann, aber auch, wie konfliktfähig und verhandlungsbereit die Inselstaaten inzwischen sind. Externe Akteure wie die USA, Australien, China oder die EU beobachten diese Entwicklungen mit großer Aufmerksamkeit. Denn wer den Zugang zu regionalen Foren hat, sichert sich politischen Einfluss und wirtschaftliche Partnerschaften.

Fazit

Der Pazifik ist ein Labor für multilaterale Diplomatie im Kleinen, mit globaler Relevanz. Die Vielzahl an regionalen Organisationen zeigt die Suche der Inselstaaten nach Formaten, in denen sie gehört werden, ihre Interessen einbringen und sich untereinander abstimmen können.

Ob Melanesian Spearhead Group, Micronesian Presidents‘ Summit oder Pacific Islands Forum: Jede dieser Organisationen steht für ein Stück Selbstbehauptung in einem Meer globaler Interessen. In ihrer Summe erzählen sie von einem Pazifik, der zunehmend selbstbewusst spricht, wenn auch in vielen Stimmen.