Thunfisch ist mehr als Fisch: Wie ein stiller Meerbewohner zum geopolitischen Faktor wurde

Von außen betrachtet geht es um Fisch. Doch für viele pazifische Inselstaaten steht weit mehr auf dem Spiel: wirtschaftliche Existenz, staatliche Souveränität und ihr Platz in der internationalen Politik.

Die Fischgründe des Pazifik: Ein milliardenschwerer Schatz

Der Pazifik ist das weltweit wichtigste Fanggebiet für Thunfisch. Jährlich werden hier Millionen Tonnen Gelbflossen-, Großaugen- und Skipjack-Thunfisch gefangen – ein Geschäft im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar. Der Großteil dieser Fänge stammt aus den ausschließlichen Wirtschaftszonen (AWZ) der kleinen Inselstaaten zwischen Mikronesien, Polynesien und Melanesien.

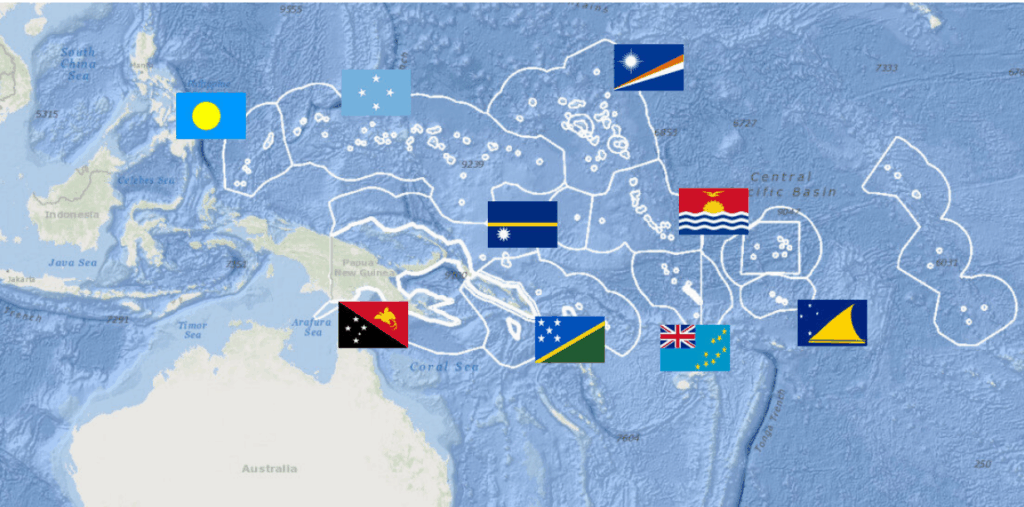

Was nach einer Nischenbranche klingt, ist für viele dieser Staaten ein zentrales wirtschaftliches Standbein: Fischereilizenzen machen teils mehr als 50 Prozent des Staatshaushalts aus – mehr als Tourismus oder Entwicklungshilfe. Insbesondere der PNA-Verbund („Parties to the Nauru Agreement“), ein Zusammenschluss von neun pazifischen Staaten, hat in den letzten Jahren erfolgreich ein regional abgestimmtes Lizenzsystem etabliert, das die Küstenstaaten stärkt und unregulierte Fischerei erschwert.

PNA – Parties to the Nauru Agreement

9 Mitgliedsstaaten: FSM, Kiribati, Marshallinseln, Nauru, Palau, PNG, Salomonen, Tokelau, Tuvalu

Kontrollieren gemeinsam 25–30 Prozent der weltweiten Thunfischfänge

Verwaltung: PNA Office in Majuro (Marshallinseln), seit 2010

Bekannt für das „Vessel Day Scheme“ – ein Lizenzsystem zur Kontrolle der Fischerei

Das Vessel Day Scheme – Fangtage statt Fangquoten

Kernstück der PNA-Strategie ist das sogenannte Vessel Day Scheme (VDS). Anders als klassische Fangquoten, die in Tonnen gemessen werden, regelt das VDS die Zahl der Fangtage, die ausländische Fischereiflotten in den AWZ der Mitgliedsstaaten verbringen dürfen. Jeder Staat erhält ein Kontingent solcher Fangtage und kann sie an interessierte Fischereinationen, etwa Japan, Taiwan, China, Südkorea, die USA oder die EU, verkaufen.

Die Preise pro Fangtag werden jährlich gemeinsam festgelegt und liegen mittlerweile oft bei über 12.000 US-Dollar. Damit erzielen Länder wie Kiribati, Tuvalu oder Nauru teils mehr als die Hälfte ihrer Staatseinnahmen. Neben der Einnahmensicherung dient das System auch dem Schutz der Fischbestände: Überfischung wird durch die Begrenzung der Gesamtfangtage erschwert und die PNA-Mitglieder treten gegenüber großen Fangnationen geschlossen auf – was ihre Verhandlungsposition erheblich stärkt.

Lizenzen, Dollars und Diplomatie: Wenn Fisch zur Außenpolitik wird

Thunfisch ist im Pazifik längst nicht nur ein Handelsgut, sondern Teil internationaler Diplomatie. Länder wie China, Japan, Taiwan, Südkorea, die USA und auch die EU konkurrieren intensiv um Zugang zu den lukrativen Fanggründen. Der Preis für ein solches Zugangsrecht ist dabei nicht immer nur Geld:

„Fisch gegen Infrastruktur“ lautet eine gängige Formel, bei der ausländische Staaten im Gegenzug für Fischereirechte Häfen, Schulen, Regierungsgebäude oder Flughäfen bauen. Ein durchaus übliches Muster chinesischer Entwicklungspolitik im Pazifik.

Auch Visaerleichterungen, medizinische Ausrüstung oder Militärkooperationen werden strategisch als Tauschmittel eingesetzt. Die Fischgründe sind damit Hebel in der Außenpolitik kleiner Staaten und Instrumente geopolitischer Einflussnahme der großen Mächte.

Der Klimawandel verändert die Spielregeln

Doch die Kontrolle über die Fischbestände ist keine Selbstverständlichkeit. Der Klimawandel verschiebt die ozeanischen Temperaturen und mit ihnen die Wanderwege der Thunfischschwärme. Einige Simulationen gehen davon aus, dass sich die Fänge zunehmend in Hochseegebiete oder in AWZ anderer Staaten verlagern werden, zum Nachteil jener Inselstaaten, die heute vom Zugang zu „ihren“ Fischgründen leben.

Damit stellt sich nicht nur eine wirtschaftliche Frage: Wenn Lizenzeinnahmen ein Drittel bis zur Hälfte des Budgets ausmachen, geraten auch staatliche Kernfunktionen wie Bildung, Gesundheit oder Infrastruktur in Gefahr. Zugleich werfen die Wanderbewegungen neue völkerrechtliche Fragen zur Fischerei auf der Hohen See auf, etwa zur Rolle von Regional Fisheries Management Organisations (RFMOs) und zu gerechter Verteilung.

Illegale Fischerei: Unsichtbarer Raubzug auf offener See

Neben diplomatischen Tauschgeschäften bedroht auch die illegale, unregulierte und undokumentierte Fischerei (IUU-Fishing) die Souveränität der Pazifikstaaten. Diese ist oft schwer nachzuweisen, da die Überwachungskosten hoch und die Seegrenzen weitläufig sind. Satellitenbilder, GPS-Daten und internationale Kooperationen gewinnen daher an Bedeutung und zugleich an politischer Brisanz.

Für manche Inselstaaten wie Kiribati oder Tuvalu ist der Kampf gegen illegale Fischerei ein existenzsicherndes Mittel zur Selbstbehauptung, auch gegenüber Staaten, die sich sonst als Entwicklungspartner präsentieren.

Maritime Sicherheit als Antwort – die Oceania Maritime Security Initiative (OMSI)

Die so genannte Oceania Maritime Security Initiative (OMSI) ist eine US-geführte Kooperation, die seit 2009 Pazifikstaaten wie Kiribati oder die Marshallinseln bei der Überwachung ihrer AWZ unterstützt. Dabei nehmen US-Küstenwachenschiffe lokale Fischereikontrolleure an Bord, um effektive Inspektionen durchzuführen und illegale Aktivitäten einzudämmen. OMSI verbindet Ressourcenschutz mit strategischer Sicherheit und zeigt, wie internationale Partnerschaften zur Wahrung maritimer Souveränität beitragen.

Eigenständigkeit durch Ressourcenkontrolle

Die Debatten um Fischerei zeigen: Die pazifischen Inselstaaten sind keine passiven Spielbälle geopolitischer Großstrategien. Sie nutzen ihre natürlichen Ressourcen strategisch zur Wahrung ihrer Eigenständigkeit. Ob im Rahmen des PNA-Verbunds, in multilateralen Foren oder durch bilaterale Verhandlungen: Der Thunfisch wird zum politischen Faktor.

Dabei stellt sich immer dringlicher die Frage: Wer kontrolliert die Nahrungsketten, die Ozeane und die Zukunftsfähigkeit des Pazifiks?