Tuvalu: Demokratie im Kleinstformat

Egalitäre Traditionen und moderne Institutionen in einem polynesischen Kleinstaat

Zwischen Pazifik und Parlament: Tuvalus demokratische Praxis

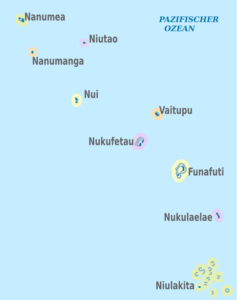

Wenn in Europa oder den USA über Tuvalu gesprochen wird, fällt fast immer ein einziges Stichwort: Klimawandel. Die neun kleinen Inseln am westlichen Rand Polynesiens stehen symbolisch für den Anstieg der Meere. Doch dieses Bild greift zu kurz. Tuvalu ist nicht nur Brennglas ökologischer Herausforderungen, sondern auch ein bemerkenswerter demokratischer Kleinstaat. Mit weniger als 10.000 Einwohnern organisiert sich hier eine Demokratie, die westliche Institutionen mit egalitären Traditionen verbindet.

Kleine Nation, volles Parlament

Tuvalus Parlament (Fale i Fono) besteht aus gerade einmal 16 Sitzen. Alle zwei Jahre wird die Hälfte der Abgeordneten direkt von der Bevölkerung gewählt. Parteien gibt es nicht – alle Kandidaten treten als Einzelpersonen an. Politische Zugehörigkeiten entstehen vielmehr durch persönliche Netzwerke, Verwandtschaftsbeziehungen und die Bindung an die jeweilige Insel.

Dieses System macht Tuvalu einzigartig: Während in vielen Demokratien Parteien die politische Landschaft dominieren, verhindern hier informelle Koalitionen und wechselnde Allianzen eine dauerhafte Machtkonzentration. Die Regierung bildet sich nach den Wahlen durch Aushandlung im Parlament. Misstrauensvoten und Regierungswechsel sind dadurch relativ häufig, doch an der grundsätzlichen Legitimität des Systems wird nicht gerüttelt.

Falekaupule – die lokale Basis der Demokratie

Noch wichtiger als das nationale Parlament sind im Alltag die Falekaupule, die traditionellen Ältestenräte auf den Inseln. Ihre Wurzeln reichen tief in die polynesische Gesellschaftsgeschichte zurück. 1997 wurden sie mit dem Falekaupule Act rechtlich im modernen Staatswesen verankert.

Die Falekaupule tagen auf Dorfebene und treffen Entscheidungen über Landnutzung, Fischerei, Infrastruktur oder soziale Fragen. Sie funktionieren nach dem Prinzip des Konsenses: Entscheidungen werden so lange diskutiert, bis ein gemeinsames Ergebnis vorliegt. Dieser Prozess spiegelt ein Demokratieverständnis wider, das weniger auf Mehrheitsentscheidungen, sondern stärker auf Ausgleich und sozialen Frieden setzt.

Allerdings sind die Falekaupule traditionell fast ausschließlich männlich besetzt. Frauen nehmen in der Regel nur beratende Rollen ein oder sind ganz ausgeschlossen. Damit gilt das egalitäre Prinzip der tuvaluischen Demokratie vor allem innerhalb der männlichen Sphäre. Gleichberechtigung und moderne Frauenrechte stoßen hier an kulturelle Grenzen und die demokratische Praxis ist stark von patriarchalen Strukturen geprägt.

Gelebter Egalitarismus

Die politische Kultur Tuvalus ist stark von egalitären Werten geprägt. Macht soll nicht in den Händen Einzelner konzentriert werden, sondern auf viele verteilt bleiben. Anthropologische Studien zeigen, wie stark diese Haltung das soziale Leben durchdringt.

So wurde auf der Insel Nanumea ein ambitionierter Lokalpolitiker ausgebremst, nachdem sich in der Gemeinschaft Gerüchte über angebliche Hexerei verbreitet hatten. Sein Streben nach übermäßiger Macht widersprach den egalitären Normen des Dorfes, und das soziale „Korrektiv“ sorgte dafür, dass er aus der Politik verschwand (vgl. Theories of governance and Pacific microstates).

Dieser Fall verdeutlicht die Ambivalenz des egalitären Systems: Einerseits verhindert es Machtkonzentration und stärkt soziale Gleichheit. Andererseits können einzelne Personen durch informelle Mechanismen wie Gerüchte oder soziale Ächtung massiv beeinträchtigt werden. Ein Vorgehen, das heute als „Fake News“ oder Rufschädigung bezeichnet würde, in der tuvaluischen Norm jedoch als legitim gilt. Das egalitäre Ideal schützt die Gemeinschaft, aber nicht zwangsläufig das Individuum.

Spannungsfelder zwischen Tradition und Moderne

Das Nebeneinander von Falekaupule und parlamentarischer Demokratie ist nicht immer konfliktfrei. Einerseits geben die lokalen Strukturen kulturelle Legitimität und sorgen für Bürgernähe. Andererseits kann die starke Stellung der Ältesten Modernisierung blockieren – etwa wenn es um Frauenrechte oder Gleichberechtigung geht. Hier zeigt sich, dass die egalitäre Kultur vor allem innerhalb bestehender, männlich dominierten Strukturen funktioniert und Normverletzungen informell sanktioniert werden.

Hinzu kommt das Spannungsfeld zwischen einer extrem kleinen Wählerschaft und internationaler Politik: Tuvalu ist ein souveräner Staat mit einer Stimme in den Vereinten Nationen und hat demnach formal genauso viel Gewicht wie Deutschland, Indien oder China. In internationalen Foren nutzt Tuvalu diese Position gezielt, etwa um auf die Dramatik des Klimawandels hinzuweisen oder um seine diplomatische Partnerschaft mit Taiwan zu bekräftigen.

Tuvalu und die Welt

Besonders bemerkenswert ist Tuvalus konsequente Haltung in der Taiwan-Frage. Trotz intensiver Bemühungen der Volksrepublik China gehört Tuvalu bis heute zu den wenigen Staaten, die Taiwan diplomatisch anerkennen. Diese Entscheidung ist nicht allein geopolitisch motiviert, sondern auch Ausdruck eines Verständnisses von Souveränität und Loyalität, das in der egalitären Kultur verwurzelt ist. Internationale Beziehungen werden hier weniger als reines Machtspiel verstanden, sondern auch als Ausdruck von Verlässlichkeit und moralischer Haltung.

Fazit

Tuvalu ist weit mehr als ein Symbol des Klimawandels. Der kleine Staat zeigt, dass Demokratie auch jenseits westlicher Parteimodelle funktionieren kann und dass egalitäre Traditionen eine moderne politische Kultur stützen. Das Zusammenspiel von Falekaupule und Parlament, von Konsens und Wettbewerb, macht Tuvalu zu einem einzigartigen Laboratorium politischer Praxis.

Gleichzeitig zeigt sich die Ambivalenz der egalitären Kultur: Sie schützt die Gemeinschaft, kann aber das Individuum verletzen und Modernisierungsprozesse blockieren, insbesondere in Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit. In einer Welt, in der Demokratien zunehmend unter Druck stehen, lohnt der Blick jedoch auf diese winzige Inselnation: Sie zeigt, dass Demokratie nicht an Größe gebunden ist, sondern an gelebten Werten, und dass selbst im Kleinstformat eine Stimme Gewicht haben kann.