Kiritimati: Das größte Atoll der Welt zwischen Weihnachten, London und endlosen Salzwasserseen

Ein Ort namens „London“, eine Lagune ohne Ausgang und eine Geschichte voller Wendungen: Kiritimati, oft auch Christmas Island genannt, ist ein einzigartiges Atoll im zentralen Pazifik. Es gehört zu Kiribati und nimmt fast die Hälfte der Landesfläche dieses Inselstaats ein.

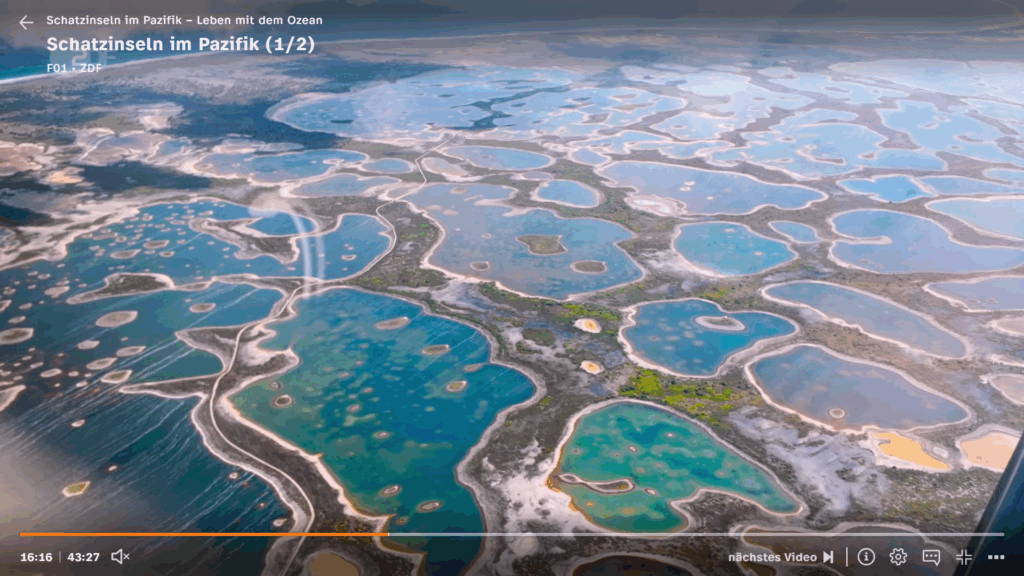

Geografie: Ein gigantisches Atoll mit besonderem Bauplan

Kiritimati liegt rund 3.000 km südöstlich von Tarawa, der Hauptstadt Kiribatis, und etwa 2.000 km südlich von Hawaii und ist das größte Korallenatoll der Welt, zumindest, wenn man die Landfläche misst: Mit rund 388 Quadratkilometern ist es etwa so groß wie Wien. Anders als viele Atolle besteht Kiritimati nicht aus einem schmalen Ring um eine Lagune, sondern eher aus einem massiven Korallenkörper, durchzogen von zahlreichen Salzseen und Binnendünen. Die große zentrale Lagune ist vom Ozean nicht durchgängig verbunden – ein für Atolle eher ungewöhnliches Merkmal.

Im Südwesten der Insel liegt mit knapp 13 Metern über dem Meeresspiegel der zweithöchste Punkt ganz Kiribatis – nur auf Banaba reicht das Terrain höher. Für einen Inselstaat, dessen Durchschnittshöhe bei rund zwei Metern liegt, ist das durchaus bemerkenswert.

Trockene Vegetation, endemische Pflanzen und Mangroven bestimmen das Landschaftsbild. Kiritimati ist außerdem ein Paradies für Seevögel, insbesondere Fregattvögel, Seeschwalben und Tölpel. Große Teile der Insel stehen unter Schutz. Auch wenn das Atoll geografisch nicht zu den Phoenix Islands gehört, ist es in das UNESCO-geschützte Biosphärenreservat eingebunden.

London, Paris, Poland – eine Insel mit Weltstadtklang

Wer Kiritimati bereist, stößt auf Kuriositäten. Allen voran: die Ortsnamen. Die Hauptsiedlung heißt London – benannt während der britischen Kolonialzeit und Sitz der ehemaligen Inselverwaltung. Daneben existieren Dörfer mit Namen wie Paris (inzwischen verlassen) und Poland. Letzterer Name geht auf einen polnischen Helfer katholischer Missionare zurück, der sich in der lokalen Gemeinschaft verdient gemacht hatte.

Diese Ortsnamen sind mehr als nur koloniale Fußnoten. Sie spiegeln die Geschichte des Atolls wider. Trotz ihrer weltläufigen Bezeichnungen sind diese Orte heute kleine Siedlungen mit einfacher Infrastruktur, oft entlang der Nordküste gelegen. Straßen aus Korallenschotter, einfache Häuser, Solarpanels und Schulkinder auf Fahrrädern prägen das Alltagsbild.

Geschichte: Von James Cook zur atomaren Zeitenwende

Entdeckt wurde das Atoll am 24. Dezember 1777 vom britischen Seefahrer James Cook, der es prompt „Christmas Island“ nannte. Im 19. Jahrhundert diente Kiritimati zeitweise dem Guano-Abbau und als Kokosplantage – wie viele pazifische Inseln. Bald folgten Missionsstationen, besonders katholischer Prägung.

In den 1950er- und 60er-Jahren wurde Kiritimati Teil der globalen Atomgeschichte: Großbritannien und später die USA führten hier mehrere atmosphärische Atomtests durch – unter anderem im Rahmen der Operation Grapple. Noch heute gibt es Bauten und Pisten aus dieser Zeit. Einige Einheimische leben mit gesundheitlichen Spätfolgen; eine umfassende Entschädigung steht jedoch aus.

Mit der Unabhängigkeit Kiribatis 1979 wurde Kiritimati Teil des Line Islands District und spielt seither eine zentrale Rolle im Staatsgefüge, nicht zuletzt wegen seiner Größe, strategischen Lage und Fischereirechte.

Alltag, Medien und digitale Isolation

Derzeit leben auf Kiritimati rund 5.100 Menschen, vor allem entlang der Nordküste in Siedlungen wie London, Tabwakea, Banana und Poland. Die Infrastruktur ist schlicht, aber funktional: Strom kommt meist aus Dieselgeneratoren oder Solarpanels, Wasser wird teils gesammelt, teils aus Regenzisternen gewonnen.

Radio ist das wichtigste Informationsmedium: Über Radio Kiribati erreichen landesweite Nachrichten und Regierungsmitteilungen auch den entlegensten Winkel. Gedruckte Medien spielen keine Rolle, Fernsehen ist nur punktuell via Satellit verfügbar. Dagegen wächst die Bedeutung sozialer Medien, vor allem Facebook-Gruppen dienen dem Austausch innerhalb der Insel und mit Verwandten auf Tarawa oder in Übersee.

Das Internet ist seit dem späten 2010er-Jahrzehnt grundsätzlich verfügbar, aber oft langsam, teuer und unzuverlässig. Der Zugang erfolgt meist über Satellitenverbindungen oder Mobilfunk, doch seit Kurzem laufen Ausbauprojekte, um die Konnektivität auch für Schulen, Verwaltung und Kleinunternehmer zu verbessern.

Heute: Tourismusfantasie und Klimarealität

Trotz seines Namens ist Kiritimati kein Touristenziel mit Weihnachtshotels und Sandelholzbäumen. Die wenigen internationalen Gäste kommen vor allem wegen der exzellenten Möglichkeiten zum Fliegenfischen, für ökologische Feldforschung oder als Durchreisende zwischen Hawaii, Kiribati und den Cookinseln.

Die Bevölkerung lebt vom Fischfang, etwas Landwirtschaft (v. a. Taro und Brotfrucht) und staatlichen Transfers. Ein geplanter „Kiribati Space Port“ zum Satellitenstart wurde mehrfach angekündigt, aber bislang nicht realisiert.

Wie alle pazifischen Atolle ist Kiritimati vom Klimawandel betroffen. Immer extremere Wetterereignisse und salzverseuchtes Grundwasser machen die Insel ökologisch und infrastrukturell anfällig, auch wenn ihre große Fläche gewisse Anpassungsräume bietet. Kiritimati ist damit kein tropisches Idyll, sondern ein Ort mit komplexer Geschichte, ungewöhnlicher Geografie und sehr konkreten Herausforderungen.

Videos über Kiritimati

Did you know where the name Kiritimati (Christmas Island) came from?

Ein kurzes, lokal produziertes Facebook-Video der NGO AIBWEA, die sich für den Erhalt kiribatischer Kultur, Jugendförderung und nachhaltigen Tourismus einsetzt. Der Clip erklärt anschaulich die Herkunft des Namens Kiritimati und verbindet historische Einordnung mit kultureller Selbstrepräsentation – ein seltener Blick aus der Perspektive der Insel selbst.

Jetzt ansehen auf Facebook (Kurzvideo, englisch)

Vlogger Josh Cahill visits Kiritimati (ab 29:40)

Der bekannte Luftfahrt-YouTuber Josh Cahill besucht Kiritimati im Rahmen einer außergewöhnlichen Pazifikroute. Ab Minute 29:40 liefert das Video seltene Einblicke in den Betrieb eines der isoliertesten internationalen Flughäfen der Welt, in die Abgeschiedenheit der Insel und in den Alltag auf Kiritimati.

Jetzt ansehen auf YouTube (ab 29:40, englisch)

Fly Fishing the World’s Largest Atoll – The Full Christmas Island Experience (2025)

Ein ausführlicher Einblick in Kiritimati aus der Perspektive des Fliegenfischens. Der US-amerikanische Angler und YouTuber Dan dokumentiert das Atoll als eines der weltweit bekanntesten Ziele für Fly Fishing – mit Fokus auf Lagunen, Küstenlandschaften und die besondere Geografie der Insel. Trotz des sportlichen Schwerpunkts vermittelt das Video auch ein realistisches Bild von Abgeschiedenheit, Infrastruktur und Naturraum Kiritimatis.

Jetzt ansehen auf YouTube (englisch)